Ortsbildkids - erweitere dein Wissen

GEWINNSPIEL

Elemente der Baukunst | Kühle Keller

Wenn du alles aufmerksam durchgelesen hast und dich noch darüber hinaus ein bisschen informierst, kannst du sicherlich die Fragen unseres Gewinnspiels beantworten.

EINSENDESCHLUSS ist der 16. August 2024

Als Gewinn verlosen wir das Buch

VOLL GEMÜTLICH

Das Kinder-Künstler-Buch

von Wohnen und Bauen

Elemente der Baukunst

Kühle Keller

Nützlicher (unheimlicher) Untergrund

Auf den zusätzlichen Stauraum (Hobbyraum, Technikraum, Fitnessraum), den ein Keller im eigenen Haus bietet, möchte kaum jemand verzichten, auch wenn die historisch wichtigste Funktion eines Kellers – die Kühlung von verderblichen Lebensmitteln – heute obsolet geworden ist. Den Weinkeller in ländlichen Regionen gibt es seit Menschengedenken, aber auch in Großstädten waren Eiskeller lange Zeit eine unverzichtbare Ressource. Auch zur Einlagerung von Brennholz und Kohle wurden die Hauskeller häufig genutzt, bis im Verlauf des 20. Jahrhunderts allmählich auf andere Heizsysteme umgestellt wurde. Heute dienen die (oft feuchten) Kellerabteile in gründerzeitlichen Wohnhäusern lediglich als Lagerplatz für sperrige Gegenstände. Die zahlreichen von der Hausverwaltung aufgestellten Rattenfallen in den Gängen lassen allerdings erahnen, dass es hier unten auch ungebetene Mitbewohner gibt. Wenn es im Untergrund des Hauses also dunkel und muffig ist: Wer würde da schon gern – sprichwörtlich – zum Lachen in den Keller gehen?

Vorläufer des Kühlschranks

Dabei liegen Keller und Kultur eng beieinander, denn die Konservierung verderblicher Güter wurzelt tief in der Zivilisationsgeschichte. Archäologische Untersuchungen haben gezeigt, dass schon vor Urzeiten Vorräte in kühlen Höhlen gelagert wurden, und bei Ausgrabungen in Linz ist man auf Erdkeller aus der frühen Römerzeit gestoßen. Einen Eiskeller aus dem 18. Jahrhundert, der noch während des Zweiten Weltkriegs in Verwendung war, kann man z.B. in Brunn am Walde im Waldviertel bewundern. In die acht Meter tiefe Grube, die von einem gemauerten Gang umschlossen ist, wurden in der kalten Jahreszeit riesige Eisblöcke aus dem nahegelegenen Teich eingebracht, die langsam über den Sommer abschmolzen. Die im gemauerten Umgang gestaute Verdunstungskälte kühlte das eingelagerte Fleisch und Wild bis in den Spätherbst. In einem traditionellen Weinkeller hingegen sind andere Kühlleistungen gefragt. Hier liegt die ideale Temperatur zwischen 10° und 14° Celsius (sie sollte jedenfalls weder unter 4° fallen noch über 20° steigen). Noch wichtiger als das Einhalten einer bestimmten Kühle ist es aber, die Temperaturkonstanz sicher zu stellen. In den langen Kellerröhren unter den Presshäusern im Weinviertel sind diese Anforderungen auf natürliche Weise erfüllt. Den in den Löss getriebenen Kellern ist entweder ein Presshaus oder ein gemauerter Kellerhals, das sogenannte „Vorkappl“ vorgelagert. In den noch intakten Kellergassen lassen sich Tauglichkeit und baukulturelle Bedeutung dieser Weinproduktions- und Lagerstätten nicht zuletzt auch im Rahmen von Kellerführungen erleben.

Vom Schutzraum zum Partykeller

Die privaten Kellerräume, die früher unverzichtbarer Bestandteil der Lagerung und Konservierung von Lebensmitteln waren, erfüllten in der Nachkriegszeit, als allmählich jeder Haushalt über einen Kühlschrank verfügte, ganz unterschiedliche Funktionen. So war etwa in der Zeit des Kalten Krieges der Schutz vor atomarer Bedrohung ein wichtiges Thema. In Österreich mussten ab 1960 bis 1994 nicht nur öffentliche Gebäude, sondern auch alle neu gebauten Einfamilienhäuser mit einem Luftschutzkeller ausgestattet werden, Bevorratungspläne für 14 Tage inklusive. In der Schweizer Bauordnung sind bis heute solche Schutzräume verpflichtend vorgeschrieben. Viele der ehemaligen Schutzräume wurden später zu gemütlichen Kellerstuben umgestaltet. In der Zwischenzeit haben Keller den Ruf des Muffigen und Unheimlichen längst abgelegt, mit verbesserter Bautechnik hat sich ihr Nutzungsspektrum erheblich erweitert. Heute sind Keller in der Regel dank einer wasserundurchlässigen Bauweise trocken. Aus einem Lagerungsort, dem einst etwas Tiefgründiges anhaftete, ist ein pragmatischer Mehrzweckraum geworden – geheimnislos, aber im Sommer immer noch angenehm kühl.

Elemente der Baukunst

Wildwuchs

Lob der Brache

Manchmal ist es einfach besser, nichts zu machen. Mit dem Klimawandel setzt sich auch in der Garten- und Grünraumgestaltung langsam die Erkenntnis durch, dass „Wildwuchs“ kein Makel, sondern etwas Wertvolles ist. Unverbaute Brachflächen mit Vegetationen, die zumindest kurzzeitig sich selbst überlassen bleiben, entfalten ihre Vielfalt und Besonderheit oft im Verborgenen. In wuchernden „nichtgestutzten“ Grünräumen können sich sehr spezielle und ökologisch wertvolle Lebensgemeinschaften aus Pionierpflanzen, Insekten und Pilzen entfalten. Vor allem in Großstädten sind diese sogenannten „Ruderalflächen“, z.B. auf stillgelegten Industrie- oder Verkehrsflächen, wichtige Rückzugsorte für Wildpflanzen und Tiere. Sicher sind brachliegende Böden, auf denen alles Mögliche wuchert, auch bessere Spielplätze als so manches Klettergerüst im Rindenmulchbett. Im Gegensatz zu gepflegten Parkanlagen gibt es auf Brachen keine empfindlichen Blumenbeete und Rasenflächen mit Betretungsverbot. Auch in der Landschaftsarchitektur setzen sich vermehrt Konzepte mit brachenähnlichen Freiräumen durch……

Elemente der Baukunst

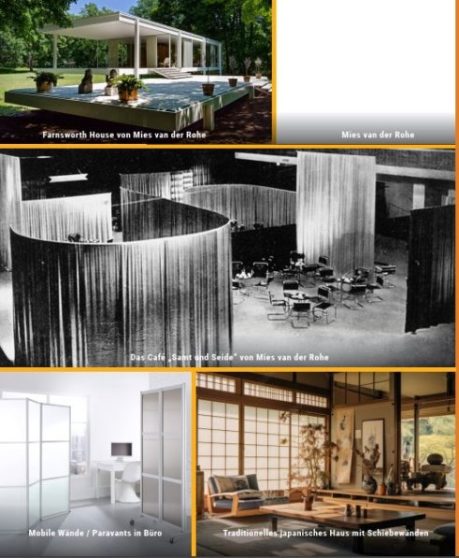

Mobile Wände

Mit dem Kopf durch die Wand

Dicke Mauern und solide Wände sind ein Sinnbild des Schutzes – vor zu viel Lärm und zu viel Licht, vor Hitze und Kälte, vor ungewollten Blicken und unerwünschter Interaktion jeglicher Art. Die „eigenen vier Wände“ umhegen die Privatsphäre, verschaffen Ruhe, Sicherheit und die Möglichkeit, über das eigene Tun und Lassen frei zu verfügen. In den meisten Redewendungen hingegen ist unser Umgang mit Wänden nicht annähernd so positiv besetzt: Manche „Wände haben Ohren“, man kann „gegen die Wand reden“ und den „Teufel an die Wand malen“. Man kann aber auch „mit dem Rücken zur Wand“ stehen, die „Wände hochgehen“ und „mit dem Kopf durch die Wand“ wollen. In ihrer Unverrückbarkeit und widerständigen Undurchdringlichkeit sind Wände dann etwas Trennendes, Hinderliches, Ausgrenzendes. Etwas, das im Weg steht und stört. Könnten Wände nicht flexibler sein, leicht und beweglich? Dieser Traum von der mobilen leichten Wand, die nur da ist, wenn man sie braucht, sich aber gewissermaßen in Luft auflöst, wenn man sie nicht braucht, begleitet die Architekturgeschichte seit langer Zeit. Besonders am Beginn des 20. Jahrhunderts gehörte die bewegliche Wand ……

Elemente der Baukunst

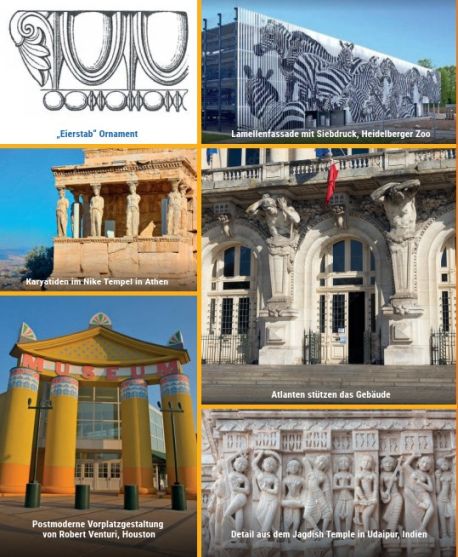

Bauschmuck

Historischer Ornamentreichtum

Der Begriff des Ornaments hat seinen Ursprung in der antiken Rhetorik. Laut Cicero diene die schmuckvolle Rede dazu, einen Sachverhalt in „rechten Worten“ – das heißt nicht nur klar, sondern auch auf unterhaltsame und hinreißende Weise – zum Ausdruck zu bringen. Eine ähnliche Aufgabe erfüllten in der antiken Architektur Kapitelle, Friese, Zierbänder und Palmetten. Baukonstruktion und Bauschmuck standen in lebhafter Beziehung zueinander und erfreuten das Auge. In der griechischen und römischen Antike wurden vor allem im Tempelbau reichhaltige Schmuckformen erprobt und Säulenordnungen mit ausgeklügelten Proportionen und Ziergliedern geschaffen, die einer tektonischen Logik folgten und für die abendländische Architektur stilprägend wirkten. Zwischen den geometrischen oder pflanzlichen Ornamenten tauchten häufig auch Menschen- und Tierdarstellungen auf. Gebälk wurde von muskulösen Herren (Atlanten) oder anmutigen Damen (Karyatiden) gestemmt, dazu gesellten sich mythische Mischwesen wie Löwen-Menschen (Sphinxe) oder Raubvogel-Löwen (Greife). Jeder Kulturkreis, jede Epoche entwickelte und variierte ihre je eigene Ornamentkultur und Symbolik, welche die Architektur …..

Elemente der Baukunst

Schattenspender

Überhitzte Städte | Die voranschreitende Erderwärmung hat uns zu Schattensuchenden gemacht. Bei brütender Hitze sind kühlende Schattenplätze vor allem in dicht verbauten Städten mit ihren großflächig versiegelten Böden ein kostbares Gut. Viele Orte haben Hitzeaktionspläne erarbeitet, Entsiegelungs- und Baumpflanzaktionen gestartet und Cool Spots mit Nebelduschen und Schattenbankerln eingerichtet. Darüber hinaus geben online verfügbare Schattenkarten – sogenannte Shadowmaps – adressgenau Auskunft über den Schattenwurf im Tagesverlauf; eine nützliche Information für die Taxierung der Licht- und Klimaverhältnisse an einem Bauplatz oder in der Planung einer Photovoltaik-Anlage. Die Verhältnismäßigkeit von Licht und Schatten spielt in der Stadtplanung aus unterschiedlichen Gründen eine wichtige Rolle: Vor der Errichtung von Hochhäusern werden Schattendiagramme erstellt, um „Dauerschatten“ auf den angrenzenden Grundstücken zu vermeiden. Das Recht auf Tageslicht, das im heutigen Nachbarschaftsrecht verankert ist, spiegelt das Motto der Moderne wider. „Licht, Luft und Sonne für alle“, lautete in den 1920er-Jahren die Parole, als es darum ging, der schlecht belüfteten ….

Elemente der Baukunst

Stein oder Schein

Handfestes Bauen | Wenn die Flüchtigkeit und Schnelllebigkeit der Zeit die Sehnsucht nach Beständigkeit nährt, steigt die Nachfrage nach „handfesten“ Dingen. Diese Sehnsucht schlägt sich auch im Bauwesen nieder, das ja seit jeher auf tragfähigen und soliden Lösungen fußt. Zwar wird der Lebenszyklus mancher Immobilie heute mit nur noch 25–30 Jahren bemessen, doch ist in den letzten Jahren die Sensibilität für langlebige Gebäudesubstanz wieder merklich gestiegen. Angesichts des Klimawandels und der Ressourcenverknappung weicht die Wegwerfmentalität allmählich einem stärkeren Bewusstsein für Konstruktionen, die auch für kommende Generationen von Nutzen sein können. Gefragt sind natürliche und langlebige Baustoffe, die ihre Haltbarkeit sinnfällig zum Ausdruck bringen. Manche Materialien sind buchstäblich steinhart und steinalt. Granit zum Beispiel ist ein Tiefengestein, das vor mehr als 300 Millionen Jahren aus flüssigem Magma entstand. Die Verbindung von Feldspat, Quarz und Glimmer hat einen sehr stabilen und witterungsbeständigen Naturstein entstehen lassen, der etwa im Mühl- und Waldviertel häufig als Baumaterial für Bauernhäuser im „Bloßstein-Stil“ zum Einsatz kam. Da in dieser Gegend Baukalk rar und teuer war, wurden die meist direkt am Bauplatz ausgegrabenen Feldsteine in das Mauerwerk eingefügt und unverputzt belassen. Häufigstes Anwendungsgebiet des Granits ist jedoch bis heute das Kopfsteinpflaster zu unseren Füßen. …

Elemente der Baukunst

Energie sparen, Energie gewinnen

Kalte Zimmer | Wir werden uns warm anziehen müssen. Kalte Tage ziehen ins Land, das ist auch in manchen Innenräumen zu spüren. Da die Heizkosten steigen und Gas und Strom ein kostbares Gut sind, das sich manche Haushalte kaum mehr leistbar können, ist Energiesparen ein Gebot der Stunde. Im Nu waren in diesem Herbst die Fensterdichtungen in den Baumärkten vergriffen, die Nachfrage nach effizienten Wärmedämmstoffen und alternativen Heizsystemen stieg rasant an. Wer das Glück hat, bereits in einem gut abgedichteten Gebäude mit geringem Wärmeverlust zu leben, hat vielleicht sogar die fossilen Brennstoffe schon hinter sich gelassen, besitzt vielleicht sogar eine Photovoltaikanlage auf dem Dach oder eine energieeffiziente Luft/Wärmepumpe im Keller. Nachhaltige Einsparungen sind jedoch erst zu erzielen, wenn haustechnische Verbesserungsmaßnahmen mit einem Lebensstilwandel einhergehen: etwa durch Absenken der Wohnraumtemperatur unter 20 Grad oder den Verzicht auf „Vollbeleuchtung“ aller Räume oder auf die Gewohnheit, im Jänner in kurzen Ärmeln auf der Couch zu sitzen. ….

Elemente der Baukunst

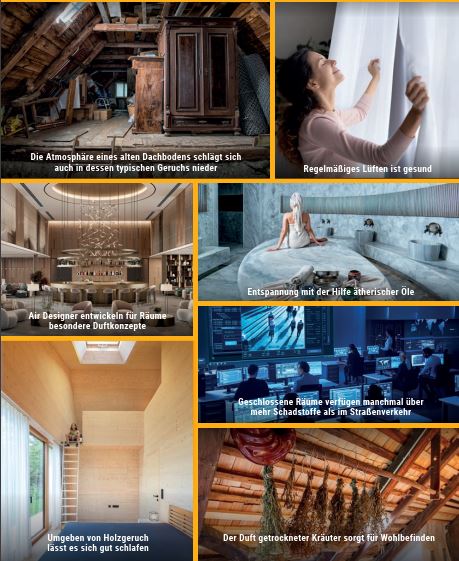

Architektur zum Aufatmen

Immer der Nase nach … | Architektur nehmen wir mit dem ganzen Körper und mit allen Sinnen wahr: Mit Augen und Ohren, Händen und Füßen – und ja: auch mit der Nase. Jeder Raum hat eine eigene Atmosphäre, einen eigenen Klang, aber auch einen unverwechselbaren, mehr oder weniger diskreten eigenen Geruch. Auch wenn Düfte und Gerüche oft schwer zu beschreiben sind, beeinflussen sie unsere Raumwahrnehmung. Eine Steinkirche riecht anders als ein staubiger Dachboden, eine Bauernstube anders als ein Schwimmbad oder Großraumbüro. Dass in der Wahrnehmung von Räumen der Geruchssinn eine viel stärkere Rolle spielt als angenommen, bestätigte vor einigen Jahren der „Life at Home Report“, den ein schwedisches Möbelhersteller regelmäßig herausgibt. 12.000 Personen in 12 Städten wurden befragt, was ihr Zuhause ausmacht. Erstaunlicherweise bestimmten rund 40 Prozent der Befragten ihre Wohnung über den Duft, weit vor allen anderen Sinnesreizen wie Licht, Oberflächen oder Geräusche. Geruch und Gedächtnis spielen eng zusammen: Meist sind intensive Geruchs-Erfahrungen an einem bestimmten Ort entscheidend für das, was uns von diesem in Erinnerung bleibt. Menschen sollen über 1 Billion verschiedene Mischungen von Riechstoffen unterscheiden können, auch wenn wir sie nur schwer mit Worten beschreiben können. ……….

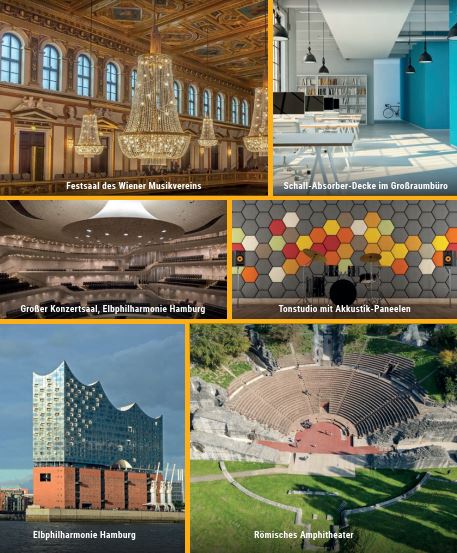

Elemente der Baukunst

Architektur und der Klang

Alltagsgeräusche | Jeder Raum hat seinen eigenen Klang. Je nach Größe, Proportionen, Materialität, Oberflächenbeschaffenheit und Nutzungsintensität trägt die akustische Grundstimmung wesentlich zur Atmosphäre eines Raumens bei. Das Knarren eines Parkettbodens im Altbau, der harte Takt der Schuhabsätze auf einem Steinboden, die wohlige Gedämpftheit der Stimmen in einem getäfelten Zimmer, das Klirren der Tassen auf Marmortischen im gläsernen Pavillon, der kühle Nachhall der Orgel im Kirchenschiff, das vom weichen Teppich geschluckte Telefongemurmel – die Klangkulisse von Räumen beeinflusst unser Wohlbefinden und Verhalten unmittelbar. Wir heben und senken die Stimme, verlangsamen oder beschleunigen den Schritt und werden Teil eines Orchesters von Alltagsgeräuschen. Wird es dauerhaft zu laut, reagieren wir empfindlich. Die Konzentration schwindet, wir fühlen uns gestört und suchen das Weite. ……..

Elemente der Baukunst

Farben in der Architektur

Bunte Antike | Jedes Baumaterial hat eine Eigenfarbe, doch Schmuckfarben spielen in der Baukunst seit jeher eine bedeutende Rolle. Die ehrwürdigen Tempel Griechenlands erstrahlen keineswegs nur im marmornen Weiß vor blauem Himmel. Archäologen und Architekten wie Gottfried Semper und Theophil Hansen erforschen am 19. Jahrhundert in Athen die Vielfarbigkeit der hellenistischen Architektur und stießen auf eine erstaunlich üppige Farbpalette, die das Bild der antiken Architektur revolutionierte. Als Theophil Hansen in den 1870er Jahren das österreichische Parlamentsgebäude entwarf, wollte er diese Vielfarbigkeit auch auf den Ringstraßenbau übertragen, doch scheiterte er am Widerstand des Baukomitees, das um die Würde des Hauses besorgt war. Lediglich eine an der Steinfassade erhaltene Farbprobe lässt die einst intendierte Buntheit des „Tempels der Demokratie“ erahnen. …..

Elemente der Baukunst

Über die Patina

Vom Altern der Dinge | Ein soeben fertiggestelltes Haus, makellos und unangetastet, sieht aus wie frisch aus der Verpackung genommen – eine Welt ohne Kratzer. Aber der Zahn der Zeit nagt an allem, Gebrauchsspuren werden sichtbar, die Oberflächen verwittern, der Lack beginnt zu blättern, Bauteile nutzen sich ab. Nicht überall ist der Glanz des Neuen gefragt: Viele Materialien, die in der Architektur verwendet werden, verfügen über die Eigenschaft, im Laufe der Zeit Patina anzusetzen. Ein nach Jahrzehnten in Wind und Wetter vergrauter Heustadel sieht nicht schäbig aus, sondern oft sogar schöner als nagelneu. Eine bewitterte Steinmauer, ein bemoostes Dach bezeugt die Allianz des Gebauten mit der Natur auf eindrückliche Weise. Ein in die Jahre gekommenes Haus erhält durch seine sichtlichen Alterungsspuren – sofern sie keinen Bauschaden darstellen – einen besonderen Charakter. Das Bauwerk zeigt, dass es sich bewährt hat und in der Zeit und der Umgebung fest verankert ist. Architekt Le Corbusier, ein Pionier der Moderne, fasste Architektur als etwas auf, „das eine schöne Ruine zurücklässt“ und sprach damit belanglosen Bauwerken gleichsam die Fähigkeit ab, „in Würde“ zu altern. …..

Elemente der Baukunst

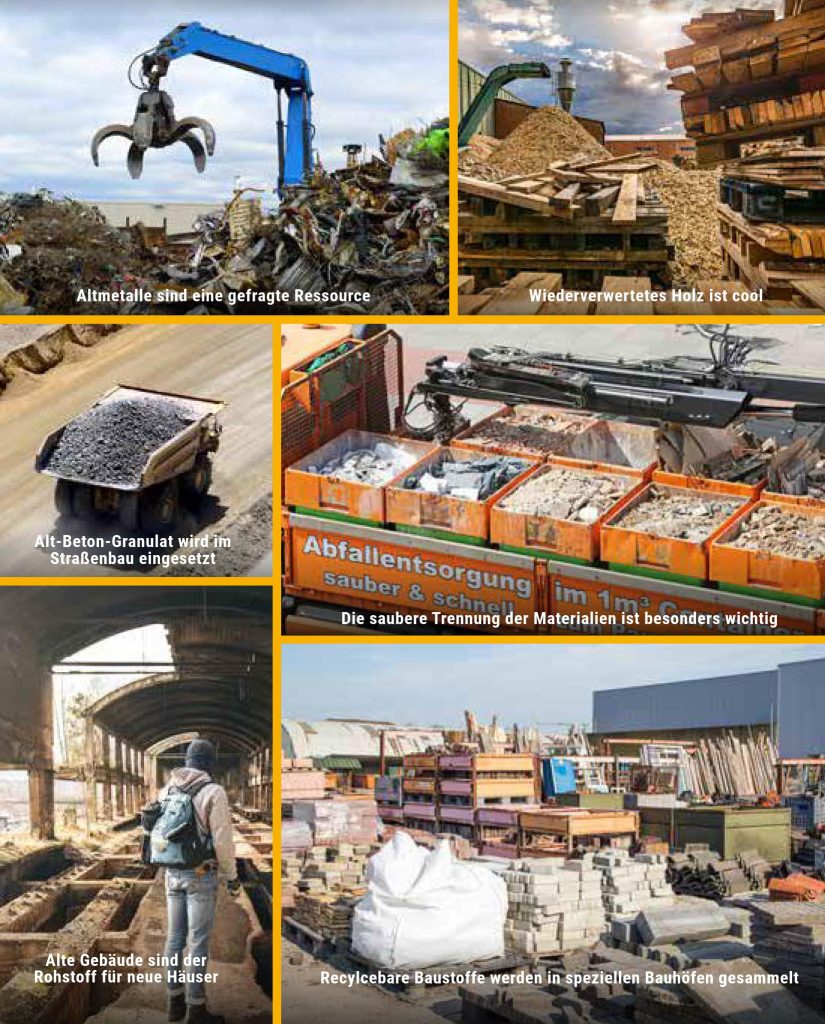

Die Kunst der Wiederverwertung

Kreislauffähige Häuser | Solide und langlebige Bauwerke sind die wichtigste Basis umweltschonender Architektur. Doch mit ihrem hohen Material- und Ressourcenverbrauch trägt die Bautätigkeit wesentlich dazu bei, dass die Folgen der globalen Klimakrise immer schmerzlicher spürbar werden. Dass wir auch im Bereich des Bauens immer noch in einer Wegwerfgesellschaft leben, als stünde uns endlos Nachschub zur Verfügung, kann angesichts der Rohstoffverknappung nicht mehr nur als Sorglosigkeit abgetan werden. Bauen verbraucht bis zu 40 % der weltweiten Energie, 20 % des Wassers und ist für etwa ein Drittel der Treibhausgase verantwortlich. Dazu kommen die negativen Auswirkungen von Bodenverbrauch und Versiegelung, die seit langem bekannt sind. Was also tun? ….